当前互联网医院的发展困境

一、偿付模式的定价困境

目前中国的远程医疗服务有两种定价办法。一种是远程会诊,这并不是新鲜事物,已经存在了很多年,主要针对偏远地区的疑难杂症、急症和大病。会诊的费用很高,比如说浙大一院远程医疗门诊会诊费280元/次,急诊会诊费1,000元/次,预约会诊费600元/次。安徽同步远程病理会诊300元/次,非同步远程病理会诊280元/次,临床专家会诊600元/小时。

另外一种也是目前政府大力推动的B-B-C端的,收费体系还不明确。比如广东网络医院一开始是不收费的,目前收取的挂号费是10元/次。

这两种远程医疗的服务费用相差非常大,对于前者来说,因为医疗资源的差异,患者对远程服务有迫切的需求,但矛盾之处有两个。首先,这种服务非常昂贵,堪比大城市公立三甲医院VIP门诊费用,越是偏远地区的患者越难接受。同时,目前大部分会诊不纳入医保体系,能够自费承受的患者毕竟是少数。矛盾的是,由于中国的公立医院服务费用本来就被严重低估,因此任何额外的就诊量都可能被定位为更快获得收入的方式,因而才定高价,可B-B端的需求者却无力为此买单。而从美国案例的分析来看,这类B-B端针对大病的会诊必须要支付方报销才能快速发展起来。

而B-B-C端的定价矛盾之处在于价格和线下门诊服务区别不大。中国不同级别医院之间的挂号费费用差距可以忽略不计,网络医院在费用上没有优势。而且用户选择网络医院的原因是希望在线下挂不上三甲号的时候获得另外一种途径。这种办法可能增加三甲的门诊量,但矛盾的是因为用户可以就近拿药(比如药店),医院无法通过处方赚钱,而服务收入又是忽略不计的,因此三甲的动力很小。

中国在B-B和B-B-C两种远程医疗服务的定价出现很大的差异,核心原因是整体医疗服务价格被严重低估。线下服务定价太低,针对常规疾病的B-B-C端的远程医疗在服务价格上没有优势,相反还分流了大医院的药品收入,因此只有门诊量低的医院可能会有动力去做,越是强势的医院动力越弱。同样因为线下服务收费太低,远程会诊才成为另一种类似VIP的高价收入通道,而缺乏医保支持也让这些服务过于小众,不可能大范围覆盖到真正需要的人群。

二、医保方与需求方支付困境

远程医疗目前还未纳入医保,其中有技术和成本上的挑战。技术上的困境主要是医保体系各地差异较大,保障范围、报销比例、技术接口都不一样,这给医保支付带来了难度。首先是分成上的,大医院和小医院以何种比例分服务费,有多少比例由当地医保或异地医保支付,分别付给谁,都是技术层面要解决的问题。同时,各地医保的报销比例差异很大。远程会诊尤其是针对疑难杂症的专科会诊其实并非新事物,这种会诊还带有培训教育的合作目的,但各地价格很不一样且并不透明,会诊的必要性、专家的需求、资源的分配,都会影响定价,也会影响到医保到底按照什么比例赔付。目前各地的会诊资源和价格都不一样,由于各地医保覆盖的范围不同,报销比例也不一样,具体价格和报销比例的测算是很大的挑战。除此之外,中国的城乡医保差别很大,虽然实现了城镇居民和新农合的并轨,但大部分地区仍然无法做到三保并轨。而且城镇职工在保障和筹资上都与城镇居民、新农合相差较大,要合并统一保障程度困难很大。正因为不同地区的城乡人口有不同的医保,增加了医保结算的技术复杂程度,尤其让远程医疗这样需要跨地区合作的服务难上加难。最后,医保资金池的财务压力越来越大。即便是保障和筹资能力都较好的城镇职工基本医疗保险也面临当年结余率越来越低,支出增长速度超过收入增长速度的问题,未来将会有较大的资金缺口。医保需要扩充保障的方面还很多,比如门诊大病,康复和护理等,面对劳动力人口萎缩和老龄化,持续紧张的医保资金池要再大范围覆盖远程医疗将会很有压力。

三、行业的准入与监管困境

医疗机构审批作为卫计委监管工作的关键环节,相比线下实体机构,虽然要求互联网医疗机构的准入必须依托线下实体医院,但对场地面积、办公地址与营业执照一致性并未作出要求。

四、现行网络系统技术困境

远程医疗在技术上的挑战主要分为通讯技术和信息共享两个方面。

B-B端的远程医疗对传输、影像和视频上的技术要求会非常专业。从美国的经验可以看到,专科远程医疗对传输和显示的清晰度、传送速度和准确度都有很高的要求,并非针对B-C端的简单视频系统可以满足。这方面的成熟技术在中国仍很匮乏。

同时,信息共享也是远程医疗得以顺利进行的必要条件,尤其是B-B服务。首先,大医院和小医院需要通过对接HIS系统,或者把各自的HIS开放端口到一个第三方平台来共享信息。信息共享的完整程度将有利于未来对责任的明确界定。目前中国并不缺乏公司提供这样的解决方案,但核心是如何建立起一套临床数据库,追踪每一步会诊意见、具体操作及反馈。能否在动态的情况下记录每一步临床操作,并整合到病人的病历当中,决定了远程医疗能否顺利展开并清晰划分责任和利益,这也是引入支付方的必要条件。

信息共享上的另一个挑战是病人档案。国外的医疗信息系统相对完善,电子病历、保险支付方、药店等方面的信息关联程度较高,比较容易配合医院进行远程就诊。而在中国,电子病历目前只存在于医院内部系统里,无法随着病人迁移,也很难将完整病史传输到另一家医院。病人自己不可能描述清楚全部病史,医保卡并不具备个人档案记录的功能,在进行会诊的时候很容易信息丢失或出错,尤其对急症和大病会诊,缺乏完整档案,会成为远程医疗的障碍。

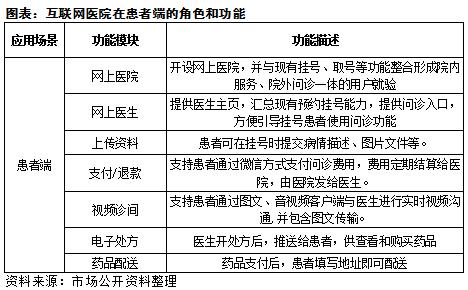

对于医院来说,出院患者是最需要管理的患者。通过互联网服务平台,能够方便地对患者进行管理:包括术后患者换药、PICC、造口等智能提醒;门诊或上门服务预约;检查、护理、日间住院在线预约;在线调药续方及门诊医嘱开具,药品寄送;自主患教内容学习,自主管理等。

《2024-2029年中国互联网医院行业发展分析及竞争格局预测报告》由中研普华互联网医院行业分析专家领行撰写,主要分析了互联网医院行业的市场规模、发展现状与投资前景,同时对互联网医院行业的未来发展做出科学的趋势预测和专业的互联网医院行业数据分析,帮助客户评估互联网医院行业投资价值。

免费试用

免费试用

咨询热线

咨询热线

微信扫码或拨打热线

4009602675转1

AI助理

AI助理

牌照办理

牌照办理

微信扫码或拨打热线

4009602675转3

关注我们

关注我们

手机扫码关注公众号

获取最新动态

返回顶部

返回顶部